2023年暑期档,陈思诚编剧、监制的《消失的她》,票房大爆,狂揽35.23亿元,位列年度票房榜第四。

2024年暑期档,陈思诚嫡传弟子柯汶利导演的《默杀》,票房为13.51亿元,也算爆款,位列年度票房榜第六。

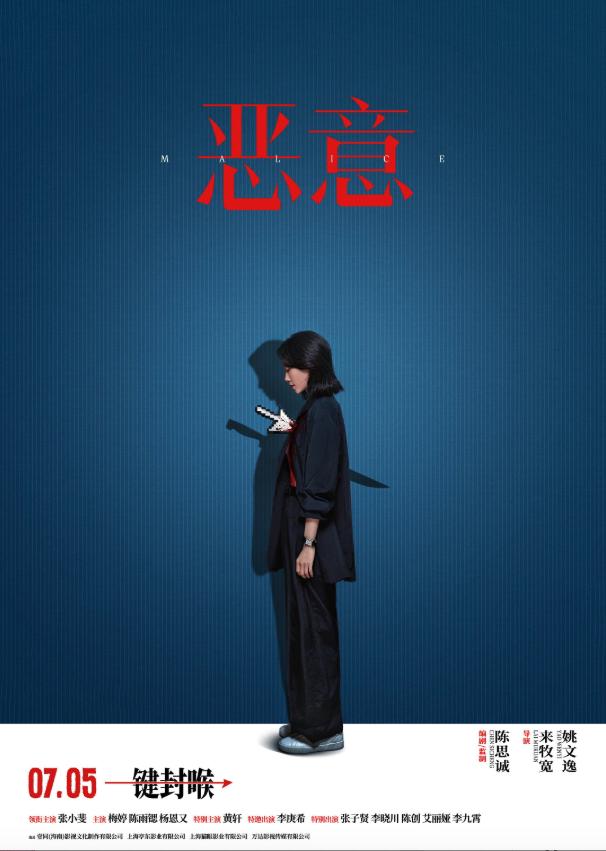

2025年暑期档,陈思诚编剧、监制的《恶意》,正在上映。映前媒体预测该片票房5亿元;映后,预测票房不断下降,目前跌至3亿元左右。

图据灯塔专业版

作为暑期档的“悬疑之王”,作为最懂话题、热搜、情绪、观众和悬疑创作方法的陈思诚,《恶意》——一部依然很“陈思诚”的电影,为何突然失灵了?

壹

《恶意》依然“陈思诚”

作为探讨中国悬疑电影商业化、系列化、模式化发展,并获得市场认可的第一人,陈思诚一手打造(含监制、编剧等)的悬疑宇宙:四部“唐探”,三部“误杀”,再加《消失的她》《三大队》《默杀》,总票房远超200亿元。

这种成绩,有赖于陈思诚开创的悬疑创作模式:与时俱进的社会话题为核,热烈激昂的情绪表达为骨,多重反转的情节设计为肉,耸动狂躁的视听语言为表。该模式制造的悬疑片,几乎无往而不利,以至于很多时候,我们大可将“陈思诚”视为一个形容词,来概括此类悬疑片。

陈思诚 图据视觉中国

从“唐探”网剧练手,成长起来的导演来牧宽和姚文逸,搭配张小斐、梅婷、黄轩等演员,创作的《恶意》,即是一部很“陈思诚”的电影。

该片讲述的是媒体记者叶攀(张小斐 饰)调查医院护士和抗癌小天使静静双人坠楼案,护士和静静之母尤茜(梅婷 饰)先后被视为嫌疑人,因此引发舆情,事态逐渐失控。

悬疑只是饺子皮,电影的馅儿是抨击无所不用其极的流量法则和肆无忌惮、见风使舵的网暴风气。这是一个切中时代病症的公共话题。每个人或多或少,都有所体会,甚至不自觉地参与其中。

从《消失的她》中的两性关系议题,到《默杀》里的校园霸凌,再到《误杀3》中孩子亦是“商品”,再到《恶意》所探讨的“流量之罪”“新闻之殇”,这种采集社会痛点,以悬疑手法,转化成电影与观众对话的创作是一以贯之的。

情节方面,陈思诚善用两个案件,使之交叠纠缠,增加悬疑感和故事厚度。

如《唐探1900》中的连环杀人案和清廷缉捕革命者案,《误杀3》中的爆炸案和绑架案,《消失的她》中的妻子失踪案和“假妻”案等,《恶意》亦复如是:双人坠楼案的主流情节下,还埋伏着“试药人案”的支流,以揭露叶攀不堪往事,为后文她被报复埋下伏笔,最后两案合一,叶攀承担一切,为自己赎罪。

在视听语言方面,陈思诚善于借鉴类型元素,特别是恐怖片渲染阴森诡异气氛,《消失的她》中的人彘畸形秀,《误杀3》里的恐怖娃娃墙,《恶意》开头,双人坠楼经过,完全是鬼片拍法。

以及本片因关涉网络之怪现状,故而视听方面极尽所能地利用了新闻及网络直播、MCN生态、自媒体群像等画面,甚至打破第四堵墙,直面观众。

此外,不得不提陈思诚对演员的调动。朱一龙、段奕宏、梅婷等是演技丰富、层次感足的好演员,但一旦置身陈思诚悬疑片,便会沦为一种“脸谱”道具,陷入嘶吼、哭诉、崩溃的变脸式循环。表演不再追求细腻和精准,而是相当粗暴地供给情绪。

这种对好演员的“浪费”,或许是有意为之,因为他们只是社会议题和悬疑模版下的一颗颗棋子,棋子要服务整体,不可突显,否则会破坏这个既定模式。

显然,《恶意》具备陈思诚悬疑生产模式的一切特质,但偏偏没有过去的成绩,连《消失的她》的零头都不及,这是为何?

贰

《恶意》反叛“陈思诚”的地方

抛开整个市场大环境的因素,《恶意》的失利,或许有两个原因:

其一,固有的创作模式,或许可以创造票房神话,但同时,反复利用社会心理和公共话题,也会消磨观众的耐心,甚至带来“反噬”,以至于让人丧失对陈思诚模式的信心。

其二,在这个模式备受争议时,《恶意》本身的处理,又有诸多不尽如人意之处,等于是危楼之上加盖棚屋。当风暴来袭,危楼都自顾不暇,更遑论草草搭建的棚屋。

谈及电影的问题,首当其冲的便是故事结构。

悬疑片相较于其他类型片来说,分外追求谜题和解谜的结构设计。结构之好坏,对悬疑片的影响有时候是致命的。

《唐探2》借鉴自《双瞳》的“五行杀人以修仙”的结构,《消失的她》有学习《看不见的客人》受害者伪装成律师以接近嫌疑人的巧思,《误杀1》《误杀2》干脆翻拍自外国悬疑片。与此相对,《唐探3》《误杀3》谈不上什么结构,口碑直接崩盘。《恶意》便是属于陈思诚系列中,“没什么结构”的那种。

全片的节奏推进,貌似有章法,先后将护士、母亲及叶攀自己,竖为“全民公敌”,以展示网络群氓惟利是趋、以偏概全的状况。但这种推进的过程,靠的全是偶然和直给。

举例:坠楼案悲剧现场,究竟发生了什么,大众、母亲、媒体等各执一词。最终的揭露,靠的竟是警察在早餐店吃饭,听邻桌工人吐槽工地塔吊上安装了摄像头。而那个摄像头正好拍到了案发现场,于是案件得以澄清。

事实上,整个电影,每当遇到“要真相还是流量”的两难抉择时,编剧似乎无力塑造主角在此时的决策与行动,而是寄望于外部突然甩出来的新线索:一段偷拍视频,上司擅自使用叶攀电脑,偶尔听来的谈话,以推进故事向前发展。

没有谋篇布局,没有精心设计,挤牙膏式地给一点,再给一点,这是最偷懒的编剧手法。

结构之外,“情绪”的调动,也成问题。

以前,陈思诚系列悬疑是能够推向极致的。杀妻、复仇、绑架、挟持、掩盖家人犯罪等诸多故事,都是极端情景下对人性的拷问。且主人公总是在对抗着什么:恶警、权贵、罪犯、贪欲和人心等。这些反面力量,会附着在一个具体的人身上,比如《消失的她》中的“朱一龙”,《默杀》里的霸凌者们,《误杀3》里绑架孩子的歹徒。

可是《恶意》里的角色,没有大奸大恶,只有“平庸之恶”;没有谋杀犯罪,只有绝望自杀;叶攀要反抗的,是假公义之名吃人血馒头的流量饕餮,是彻底臣服于金钱利益而遗忘底线的前媒体人,是不明所以便急于站队、表态、指责、谩骂的不良风气,是一个面目糊涂的集体,一个令人凄然的现象,唯独不是一个具象的,可以让观众代入、共鸣以发泄情绪的人。

结构上的无能,情绪上的踩空,或许是陈思诚刻意为之。他的用意,不在于如何将这个悬疑故事玩转到极致,而是颇有一种“文以载道”的况味。他的真实意图,就是用很不“陈思诚”的方式,给观众上一堂“在当下的网络时代,人应如何自处,如何对待他人和热搜”的思修课。

可是,买票到影院的观众,不是来上课的,是来看电影的。

叁

拧巴的女主角和创作者

《恶意》改编自国产小说《恶女阿尤》,并非东野圭吾的同名作品。“恶女”便是题眼,也是戏核。

电影共塑造了三个恶女。

女护士为救自杀的小孩,不慎坠楼。她被一些断章取义的风言风语、照片视频定义为恶女。

手术、化疗等让患癌的静静痛苦不堪,母亲尤茜亦在崩溃边缘。某个危机时刻,绝望的尤茜没有及时给女儿插上氧气管。她的迟疑,被网友无限放大为:这个母亲想让女儿死。她成了第二个恶女。

第三个恶女是叶攀自己。她深谙热搜的规律:只有制造新的热搜风暴,才能遮盖旧的。为了拯救崩溃的尤茜,她主动献祭自己——她在调查、报道坠楼案的动态,被剪辑、处理成一个无所不用其极的逐利者,成为大众泄愤的核心,以“恶女”之名,辞职退网。

制造恶女的人,最终成了恶女,正像屠龙者终成恶龙。

恶女叶攀是全片核心。但这个角色有“问题”,并非张小斐的表演问题,而是剧本在塑造这个角色时,呈现出了摇摆、暧昧和软弱。

在制造恶女时,她摇摆不定,号称以真相为原则,以事实为底线,转头便轻信片面线索,误将无辜之人树立为靶子。她发文前,决定找当事人求证信息,又低估了公司内部的逐利之风,贪欲噬脑的领导同样可以提前发文。

有新闻底线,但不够坚定,仍会被流量法则吸引;有新闻方法,但危机意识不够,低估了人心之恶;叶攀多数时候是被线索、被领导、被当事人牵着走的记者,她动机不明,态度暧昧,以至于成了一个面目模糊的女主角。

在成为恶女后,她又呈现出某种“软弱”。当年她报道试药行业黑幕,以致一个当事人惨死。片尾,她反省道,作为记者,她没做错,揭发黑色产业的真相,本是记者之责;但作为人,她会选择撤稿,因为揭露黑幕的同时,会摧毁一些行业穷苦人的生计。

罪魁祸首是报道黑幕的记者吗?难道不是那个行业,那种环境吗?背后的庞然大物,叶攀一点也不反思,而是主动揽过责任,仿佛只要她不报道,四海便会升平。

一如面对网暴,她的选择是辞职退网,置身事外,仿佛将解决肆意网暴、人血流量的全部希望,寄托于网友的个人道德,无力提出任何有创见性的建议和策略。

她就像一个别扭的理想主义者,在腌臜的现实泥潭里,既追求真相,又不甘心舍弃流量,既敢于揭露,又不敢将矛头指向根源,既有所抗拒,更是有所迎合。如此一个既要又要的形象,很像创造她的人的写照——叶攀或许是陈思诚的部分投射。

他频频触及现实议题,很有文艺工作者的社会责任感,却又善于让自己处在绝对安全的位置,挑不出灰色的、可供探讨的甚至有所争议的地方,故而给人以消费社会议题为影片造势的疲倦感。

他持之不懈地扶持青年导演,为年轻人铺路架桥,但是《消失的她》《恶意》等影片能明显地感受到陈思诚的存在,远胜导演本身,这是给青年机会,还是对青年的一种剥夺?

就他个人而言,他明显思考良多,可以随意引用《现代性与大屠杀》等著作解读社会道德、平庸之恶等,但往往表现出来的只是软弱和浅尝辄止;他有意建造中国电影工业和技术的护城河,可是又一再地炮制流水线悬疑片。

一个拧巴的创作者,塑造了一个拧巴的女主角,以至于整个电影时时徘徊在理想主义的道德宣讲和现实主义的工业套路之间。这是陈思诚的问题吗?还是创造陈思诚模式的环境、市场、行业、观众共同的选择?

这个问题,值得深思。

文/李瑞峰 编辑 曾琦